種の準備

種の準備

種をえらぶ

よいお米をつくるには、よい種をえらぶことから始まります。お米の種「種もみ」は、中身がたっぷりつまった重い粒が、丈夫に成長する強い種と言われています。中身のつまった重い粒と、そうでない粒を見分けるのに、塩水を使います。中身のつまっていない軽い粒は浮いてきてしまうので、沈んだものだけを選びます。

種を消毒する

塩水選を済ませた種もみはよく洗ってから袋に小分けされます。種についている、様々な稲の病気の病原菌を殺すため、消毒します。薬剤を使った方法や、60℃の温水に浸けて殺菌する方法があります。

種に水分を吸収させる

水槽に種もみ袋を沈め、芽が出るのに必要な水分を1週間位かけて吸収させます。温度管理をして、いっせいに芽を出させます。

苗を育てる/

土をつくる

苗を育てる/

土をつくる

種をまく

育苗箱という苗を育てる箱に、加えた床土と肥料を詰め、播種機を使って、芽出しをした種を均一にまきます。まいた後はうすく土をかぶせます。

苗を育てる

育苗箱はビニールハウスやビニールでおおったトンネルで育てられます。昼と夜の温度差を管理したり、土の水分を調整して大事に大事に育てます。

田んぼの土をつくる

田んぼの土をトラクターでたがやし、やわらかく掘りおこして田植えにそなえます。土の性質によって、肥料をまいて良い土をつくります。

田植え

田植え

田に水を入れる(代かき)

田に水を入れ、土がトロッとするまで、ロータリーという機械でかきまぜながら、土の表面が平らになるようにならしていきます。これを「代かき」といいます。

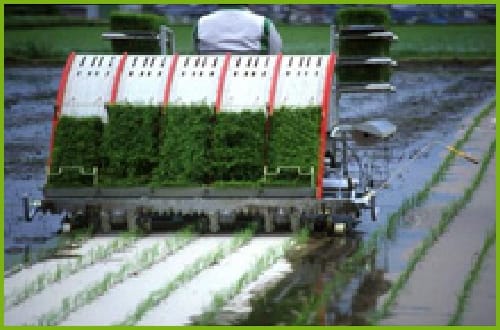

田植え

田植え機を使って、まっすぐ、むらなく苗を植えます。機械で植えられない所は、手作業で植えます。昔は家族みんなで数日かけて、手で植えていました。

稲を育てる

稲を育てる

生育調査

稲の背丈や葉の枚数、葉の色などを調べ、成長の具合を確認し、今後の管理の計画を立てます。

水管理・防除

田の水が少なくなったら水を足し、多すぎる時は水門を開けて水を抜いたり、きめ細やかに水量を調整します。また、防除と呼ばれる害虫や雑草から稲を守る日々が続きます。

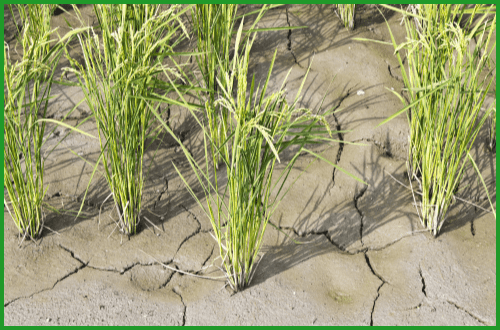

田に溝を掘る

稲の根が土の中でのびのびと養分や水分を吸収できるよう、稲と稲の間に溝を掘ります。これを作溝(さっこう)といいます。この溝によって水管理もしやすくなります。

稲を育てる

稲を育てる

中干し

稲がある程度育つと、田んぼの水を抜いて土を乾かし、稲の根を空気にふれさせ、土に酸素を補給させます。これが「中干し」という作業です。稲穂の出る時期になると、数日おきに水を抜いては入れる作業をします。

肥料をあたえる

田の稲が均一に成長するように、状態を見ながら適時肥料をあたえます。田植えの後に肥料を追加することを追肥(ついひ) といいます。チッソ、リン酸、カリウムなどが米づくりに必要な成分です。

稲を育てる

稲を育てる

虫や病気から守る

気温が上がる時期には、稲の大敵いもち病をはじめ、さまざまな病気や害虫が発生します。地域別に定められた防除基準に沿って対策がとられ、無人ヘリによる薬剤の散布などが行なわれます。

収穫

収穫

稲刈り

黄金色の稲穂が垂れるようになると稲刈りの時期がやってきます。一般的に稲刈りは、コンバインと呼ばれる刈り取りと脱穀(稲からもみだけをとる)を同時にできる機械が使われます。

収穫

収穫

もみを乾燥させる

刈り取られた稲は乾燥機にかけます。乾燥機を持たない農家では、カントリーエレベーター(大規模乾燥・一時保管施設)に持ち込みます。20%以上の水分を含んでる稲が腐ってしまわないように15%前後まで熱風をあてて乾燥していきます。急に乾燥すると「胴割れ」といって米にひずみが生じ割れてしまいますのでゆっくりと乾燥していきます。

玄米にする

乾燥したもみは、もみすり機で周囲の殻をとり、玄米に加工します。

検査・等級検査

選別機(ライスグレーダー)をとおし、くず米と出荷用の玄米に選別します。多くの場合、JA(農協)を通して、検査員が品質チェックを行い1等、2等などランク付けされ、出荷されます。

-

こめつぶまるのごはんができるまで

- 絵本動画

- 子供向け

- 食育

「ごはんができるまで」をテーマにした、水彩風のやさしい絵本動画。

-

こめつぶ丸といく!精米工場見学

- 子供向け

- 食育

こめつぶ丸と一緒に精米工場の中を見学しよう!